24時間365日対応致します

0120-736-041

葬儀の知識

葬儀・お葬式に役立つ情報をお届けします。

こんにちは。前橋市・藤岡市の葬儀社 ベルセレモニー一級葬祭ディレクターの林啓嗣です。

家族が自宅で亡くなった場合、どう対応したら良いかわからず、慌ててしまうものです。

近年は、予期せぬ突然死や自宅での看取りを希望される方の増加により、自宅で亡くなるケースが増えています。

いざというときに備えて、まずはどこに連絡をして、どのような流れで進むのかを事前に把握しておくことで、慌てることなく対応することができます。

そこで今回は、家族が自宅で亡くなった場合の対処法について解説。

連絡先や具体的な流れ、注意点などをご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

近年、少子化による核家族化が進む中、独り暮らしの方が自宅で亡くなるケースが増えています。

弊社でも、ご遺族から「実家の親が孤独死で…。」という葬儀のご依頼が以前より増えてきています。

別居の家族がたまたま発見することもありますが、近所の方や知人によって発見され、警察より遺族に知らされることが多いようです。

高齢で独り暮らしをしている家族がいる場合には、普段から見守ることができる何かしらの仕組みが必要となるでしょう。

病院で亡くなった場合は医師がいるため、多くの場合では死因が特定された上で死亡診断書が発行されます。

しかし、自宅で亡くなった場合には死因が特定されていないため、調べる必要があり、連絡をしなくてはいけません。

連絡先は、「かかりつけ医」がいるかいないかでは大きく流れが変わってきます。

自宅療養や自宅での看取りを希望しており、「かかりつけ医」がいる場合は、すぐに「かかりつけ医」に連絡をします。

かかりつけ医の判断により死亡原因に特に不審なことがなければ、医師によって「死亡診断書」または「死体検案書」が発行されます。

来ていただいた医師には、亡くなった後の処置を行なっているか行なっていないかの確認をおすすめします。

その後は、葬儀社に連絡を行なってご安置、枕飾りを準備してもらいます。

連絡の際に、亡くなった後の処置を行なっていなければ、亡くなった後の処置を葬儀社に依頼します。

警察または救急に連絡をします。

亡くなっているかどうかわからない場合は、救急に連絡するのが良いでしょう。

救急により死亡確認がなされた後は、特に何もしなくても警察に引き継がれます。

警察に引き継がれるとその場所での検視を行いますが、それだけでは終わらず、ほとんどが警察署に移動されてしまいます。

警察で死因をはじめ事件性がないかなど検死を行なった後に、特に問題がなければ遺族に引き渡されます。

警察署での検死の期間に関しては、状況に応じて大きく変わります。

通常半日〜数日程度は最低でもかかることが多く、事件性の疑いがある場合は1カ月以上かかる場合もあります。

そのため、ご遺体が帰ってくるまでは、葬儀の日程は決めることはできません。

遺族には、ご遺体の引き渡しの日時は警察より伝えられます。

そのタイミングに合わせて葬儀社が警察署にご遺体をお迎えにあがり、自宅や遺族の家または、葬儀社の葬儀式場などにご安置します。

家族が自宅で亡くなった際の、死亡診断書または死体検案書を受け取ってから葬儀までの流れは次のとおりです。

それぞれの内容について、詳しく見ていきましょう。

医師が睫毛反射や胸部聴診、触診などを行なった後、死亡原因に特に不審なことがなければ、医師より死亡診断書または死体検案書が発行されます。

死亡診断書と死体検案書はどちらも人の死亡を医学的に証明する文書ですが、死亡の理由によりどちらが交付されるかは異なります。

死亡診断書は医師が生前に診療していた傷病に関連して死亡したと認められる場合に交付され、発行費用は3,000〜1万円程度です。

一方、死体検案書は生前に医師の診療を受けていなかったなど上記以外の場合に交付され、発行費用は3万〜10万円程度かかります。

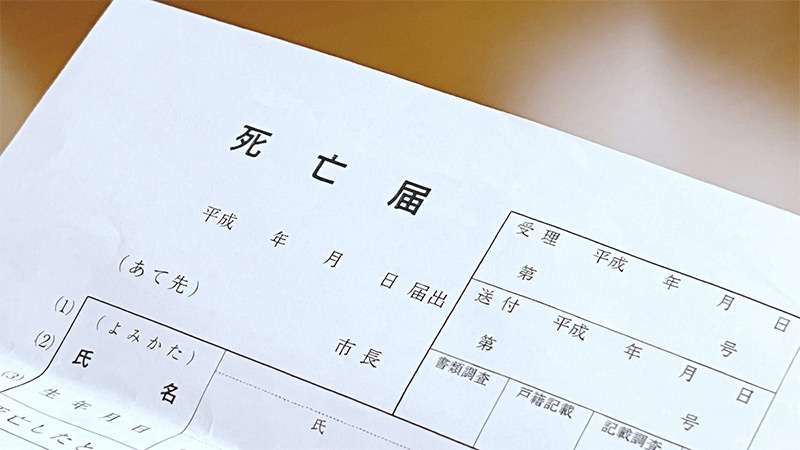

死亡診断書または死体検案書を受け取ったら、7日以内に故人様の死亡地か本籍地、または届出人の所在地にある市区町村役場へ提出します。

死亡届の提出は義務のため、必ず7日以内に行いましょう。

死亡届の提出は親族や同居人、家屋の管理人などのほか、後見人や葬儀社などの代理人でも問題ありません。

なお、万が一死亡届の提出が遅れた場合は、3万円以下の過料が徴収されるので、お気をつけください。

死亡届を市区町村役場に提出したら、それと同時に火葬・埋葬の許可書が発行されます。

この許可書がなければ、火葬や納骨ができませんので、必ず受け取りましょう。

葬儀を葬儀社に依頼します。

病院によっては葬儀社を紹介してくれる場合もありますが、たいていは葬儀社リストから選ぶことになります。

故人様や家族の希望の葬儀を叶えるためにも、生前に葬儀社を決めておくと安心です。

葬儀は生前から事前準備や事前相談をしておくと、元気なうちに葬儀の内容などを決めておくことができますよ。

家族が自宅で亡くなった場合は、いくつか注意すべきポイントがあります。

詳しくご紹介します。

自宅で家族が亡くなっていた場合は、驚いてしまい、どこへ電話をかけたら良いかわからなくなってしまうものです。

生存しているかどうかは、きちんと調べなければわからないこともあります。

まずは声をかけて、呼吸や体温、脈などの確認を行い、生存している可能性がある場合はすぐに救急車を呼びましょう。

迷う場合は、まずは救急に電話をかけてかまいません。

もし、本来は警察に電話すべき状況であっても、救急から警察へ引き継いでもらえます。

生存の可能性がないとわかった場合は、ご遺体を動かしたり触れたりしてはいけません。

警察の検視によって事件性の嫌疑をかけられる場合があるからです。

ご高齢の場合、入浴中に亡くなってしまうケースも多いですが、浴槽から出したり、服を着せたりするのも避けてください。

亡くなっている状況を変えないことが重要です。

家族が亡くなっているのを発見した場合は、室内の片付けなどもせずにすぐにかかりつけ医や救急、警察に連絡しましょう。

ご遺体の搬送を葬儀社に依頼せず自家用車で行う場合は、棺をのせられるサイズの車を用意します。

車内にシーツやビニールを敷いておくと、万が一車内が汚れても安心です。

なお、自家用車で搬送する際は、死亡診断書の原本を持っていくことを忘れないようにしましょう。

亡くなってからすぐに発見された場合は特に問題はありませんが、ご遺体は時間が経過することにより、腐敗がすすみます。

特に暑い季節や、冬期間でもストーブの近くや床暖房などの場合は顕著になります。

その場合は、特殊な処置やすぐに納棺するなどの対策が必要で、別途費用が掛かることがほとんどです。

まずはプロである葬儀社に相談して対応方法を検討しましょう。

家族が自宅で亡くなった場合は、まずは連絡をします。

かかりつけ医がいる方の場合はかかりつけ医に、かかりつけ医がいない場合は救急または警察に連絡をします。

なお、警察の検視が行われると、ほとんどが警察署に移されます。

自宅で亡くなったら、まずは医師から死亡診断書または死体検案書を受け取り、その後7日以内に市町村役場に死亡届を提出します。

それと同時に火葬・埋葬の許可申請をした後、葬儀を手配しましょう。

自宅で亡くなっている場合、迷ったらまずは救急に連絡しましょう。

状況に応じて、警察へ引き継いでくれます。

自宅での死亡が確認されると検視になりますので、ご遺体には触れないようお気をつけください。

群馬県前橋市・藤岡市・高崎市・多野郡のお葬式・葬儀・家族葬なら、ベルセレモニーにおまかせください。

地元に密着したさまざまなスタイルや立地条件を満たした葬儀場をご用意していますので、お気軽にご相談ください。